蓄膿症の症状を見逃さないためのガイド

「鼻づまりが続く…」「頭が重い…」「風邪が治ったのに鼻水が止まらない…」そんな症状に悩んでいませんか?

もしかすると、それは 蓄膿症(副鼻腔炎) のサインかもしれません。蓄膿症を放置すると、症状が慢性化し、日常生活に支障をきたすこともあります。

この記事では、 蓄膿症の初期症状や見分け方、治療法、放置した場合のリスク、そして自宅でできる対策 まで詳しく解説します。

早期に気づいて適切な対応をすることで、症状の悪化を防ぐことができます。

この記事を読むメリット

✔ 自分の症状が蓄膿症かどうか判断できる

✔ 早期治療の重要性と放置のリスクを理解できる

✔ 市販薬や自宅でのケア方法がわかる

最後まで読むことで、 蓄膿症を予防し、快適な毎日を取り戻す方法 がわかります。ぜひ、最後までお付き合いください!

ざっくり自己紹介

・10歳の時に大きめの病院で検査に行ったら注射6本刺されて検査

・ハウスダストが原因と判明

・いつからか鼻炎から副鼻腔炎になり鼻詰まりドンドン悪化

・市販薬、耳鼻科と買う通う人生を送る

・30歳過ぎて環境変化か鼻炎が重症化しティッシュ1日1箱使用、コンタクトも充血でつけられなくなる

・いよいよ手術しかないのかというところで漢方に出会い人生が変わる

・それから10年以上快適ライフをを送っております。

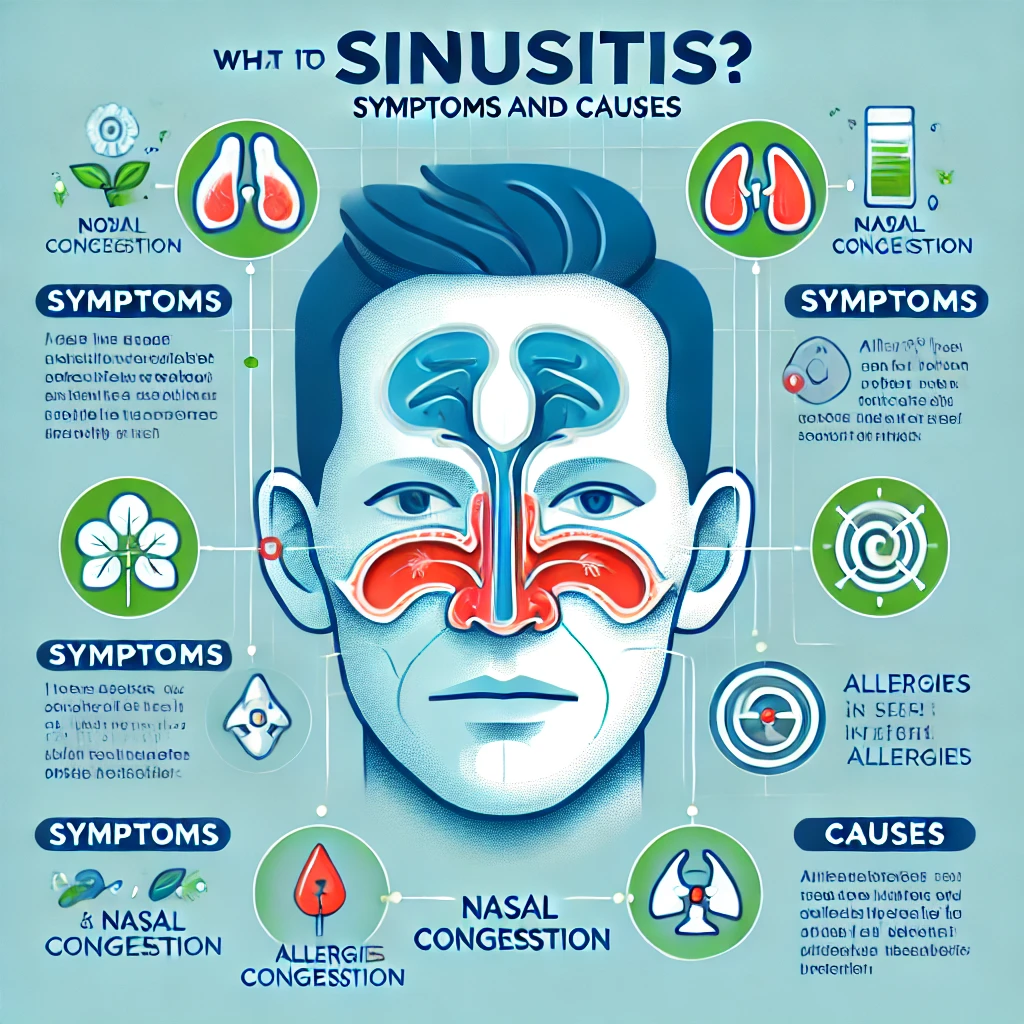

蓄膿症とは何か

蓄膿症は、鼻の奥に膿(うみ)が溜まる病気です。鼻が詰まったり、頭が重く感じたり、時には頬やおでこが痛くなることもあります。風邪やアレルギーがきっかけで発症し、放置すると長引くことが多いです。

ここでは、蓄膿症の基本的な知識や症状のメカニズム、よく混同される副鼻腔炎との違いについて解説します。蓄膿症を正しく理解することで、早めに対策をとることができ、生活の質を向上させることができます。

知らないうちに症状が進行してしまうこともあるため、自分の体のサインを見逃さないようにしましょう。

蓄膿症の定義と基本情報

蓄膿症とは、鼻の奥にある「副鼻腔(ふくびくう)」という空洞に膿が溜まる病気です。本来、副鼻腔には空気が入ることで呼吸をスムーズにしたり、声の響きを調整したりする役割があります。

しかし、風邪やアレルギーによって鼻の粘膜が炎症を起こすと、副鼻腔にある小さな通り道がふさがり、膿が排出されにくくなります。これが蓄膿症の状態です。

蓄膿症になると、鼻水がドロドロになったり、鼻が詰まって息がしづらくなったりします。また、長引くことで頭痛や顔の痛みが出ることもあります。症状が続くと生活に支障をきたすため、早めの対処が大切です。

症状の仕組みと鼻腔の関係

鼻は、外からの空気を取り込み、体に必要な酸素を送る大切な器官です。その鼻の奥には「鼻腔(びくう)」という空間があり、さらに奥には「副鼻腔」といういくつかの空洞があります。

通常、副鼻腔は鼻とつながっており、空気の流れや粘液の排出がスムーズに行われます。しかし、風邪やアレルギーなどで鼻の粘膜が腫れると、この通り道が狭くなり、副鼻腔の中に粘液がたまります。

たまった粘液が細菌やウイルスに感染すると、膿となって蓄積し、蓄膿症の症状が現れます。この状態が続くと、鼻だけでなく頭や顔にも痛みが広がることがあります。

副鼻腔炎との違い

蓄膿症と副鼻腔炎は、よく混同されることがあります。実は、蓄膿症は「副鼻腔炎のうち、膿がたまった状態」を指す言葉です。

副鼻腔炎は、副鼻腔に炎症が起こる病気の総称で、症状が軽いものから重いものまであります。軽い場合は鼻水や鼻づまり程度ですが、炎症が悪化すると膿がたまり、いわゆる蓄膿症になります。

つまり、副鼻腔炎のなかでも症状が進んだものが蓄膿症と呼ばれます。放置すると慢性化することもあるため、早めの治療が大切です。

蓄膿症の症状

蓄膿症の症状は、初期の段階では軽い鼻づまりや黄色い鼻水などですが、進行すると頭痛や顔の痛み、口臭の悪化などが現れることもあります。

ここでは、蓄膿症の主な症状や、それぞれの症状がなぜ起こるのかについて詳しく説明します。症状を正しく理解することで、早めに対処することができます。

一般的な症状の確認方法

蓄膿症の代表的な症状には、鼻づまり、粘り気のある鼻水、頭が重い感じなどがあります。

鼻水は黄色や緑色になり、粘り気が強くなるのが特徴です。また、鼻づまりがひどくなると口呼吸が増え、喉の乾燥や声のかすれを感じることもあります。

特に、朝起きたときや横になったときに鼻が詰まりやすい場合は、蓄膿症の可能性が高いです。これらの症状が長引く場合は、早めに病院で診察を受けましょう。

痛みや熱の原因

蓄膿症が進行すると、顔の痛みや発熱を伴うことがあります。これは、副鼻腔の炎症が悪化し、内部に膿が溜まることで圧力がかかるためです。

特に、頬のあたりやおでこがズキズキ痛む場合は、副鼻腔内の炎症が強くなっている可能性があります。また、炎症が広がると、熱が出ることもあります。

こうした症状がある場合は、自己判断せずに病院で診てもらうことが大切です。

他人にわかる症状と口臭の関係

蓄膿症が悪化すると、口臭が強くなることがあります。これは、鼻水が喉の奥に流れ込む「後鼻漏(こうびろう)」が原因です。

膿が混じった鼻水が喉に流れ続けることで、細菌が増殖し、口臭が発生しやすくなります。また、鼻が詰まって口呼吸が増えると、口の中が乾燥し、さらに口臭が悪化することもあります。

自分では気づきにくいですが、家族や友人から指摘された場合は、蓄膿症を疑ってみましょう。

蓄膿症の原因とリスク要因

蓄膿症は、風邪やアレルギー、細菌感染などが原因で発症します。特に、免疫力が低下しているときや、鼻炎を放置しているとリスクが高まります。

ここでは、蓄膿症を引き起こす主な原因について解説します。原因を知ることで、日常生活の中で予防することができます。

ウイルスや細菌による感染

風邪をひいたときに鼻水が続くのは、ウイルスや細菌が鼻の粘膜に感染するためです。この感染が副鼻腔にまで広がると、粘膜が腫れて鼻の通りが悪くなり、膿がたまりやすくなります。

特に、風邪をひいて1週間以上たっても鼻水が治らない場合は、蓄膿症の可能性があります。感染を防ぐためにも、手洗いやマスクの着用を心がけましょう。

アレルギーの影響

花粉症やハウスダストアレルギーがあると、鼻の粘膜が常に炎症を起こしやすくなります。その結果、副鼻腔の通り道がふさがり、膿がたまりやすくなります。

アレルギー体質の人は、普段から鼻のケアをしっかり行うことで、蓄膿症のリスクを減らすことができます。

慢性化する原因

蓄膿症を放置すると、慢性化することがあります。特に、鼻の炎症が何度も繰り返されると、粘膜が厚くなり、副鼻腔の通り道がさらに狭くなってしまいます。

慢性化すると治療が長引くため、早めに対処することが大切です。

蓄膿症の診断方法

蓄膿症かどうかを正しく判断するためには、適切な診断が欠かせません。蓄膿症は風邪やアレルギー性鼻炎と症状が似ているため、自己判断では正確な診断が難しいことがあります。

ここでは、耳鼻咽喉科で行われる検査の内容や、レントゲンやCTスキャンの役割、そして自宅でできる自己チェック方法について詳しく解説します。

症状が続いている場合は、放置せずに早めに診断を受けることで、適切な治療につなげることができます。

耳鼻咽喉科での検査内容

耳鼻咽喉科では、まず医師が問診を行い、症状の経過や特徴を確認します。その後、以下のような検査が行われます。

- 視診(ししん)

医師が鼻の中を直接観察し、炎症や膿の状態を確認します。細いカメラを使うこともあります。 - 鼻鏡検査(びきょうけんさ)

鼻の奥を専用の器具で広げて観察し、鼻粘膜の腫れや膿の有無を調べます。 - 細菌検査

膿がある場合、その成分を調べて細菌感染が原因かどうかを判断します。

耳鼻咽喉科での検査を受けることで、蓄膿症かどうかを正確に診断し、適切な治療を受けることができます。

レントゲンやCTスキャンの役割

蓄膿症の診断では、鼻の中を直接見るだけでは分かりにくい場合があります。そのため、より詳しい検査として レントゲンやCTスキャン が使われることがあります。

● レントゲン

副鼻腔の状態を大まかに確認するために撮影されます。膿がたまっている場合は、副鼻腔の部分が白く映るのが特徴です。

● CTスキャン

レントゲンよりも詳細に鼻の内部構造を映し出します。蓄膿症の 重症度や手術が必要かどうか を判断するために使われることが多いです。

どちらの検査も、医師が必要と判断した場合に行われます。症状が長引く場合は、詳しい検査を受けることで、適切な治療につなげることができます。

自己チェックの重要性

蓄膿症の早期発見には、自分で症状をチェックすること も重要です。以下のような症状がある場合、蓄膿症の可能性があります。

☑ 黄色や緑色の粘り気のある鼻水が続く

☑ 鼻が詰まって息がしづらい

☑ 頭が重い、または顔の一部がズキズキ痛む

☑ 口臭が気になる

☑ 鼻水が喉に流れて咳が出る

このような症状が1週間以上続く場合は、耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。自己チェックを習慣にすることで、早めの治療につなげることができます。

蓄膿症の治療法

蓄膿症の治療は、症状の程度や原因によって異なります。軽症の場合は市販薬や点鼻薬で対処できることもありますが、重症化すると手術が必要になることもあります。

ここでは、市販薬や点鼻薬の効果と使い方、手術が必要なケースについて詳しく解説します。適切な治療を選ぶことで、症状の改善が早まります。

市販薬の効果と使用方法

軽度の蓄膿症であれば、市販の薬を使うことで症状を和らげることができます。主に以下の種類があります。

● 抗炎症薬(イブプロフェンなど)

炎症を抑え、鼻づまりや痛みを軽減します。

● 抗ヒスタミン薬(アレルギー対策)

鼻の粘膜の腫れを抑え、鼻づまりを改善します。

● 漢方薬(小青竜湯など)

体質改善を助け、鼻水の排出を促す効果があります。

ただし、市販薬はあくまで一時的な対策です。症状が続く場合は、医師に相談しましょう。

点鼻薬とその効果

点鼻薬は、直接鼻の中に薬をスプレーすることで 鼻づまりを即座に緩和 する効果があります。

● 血管収縮薬(ナファゾリンなど)

鼻の粘膜の腫れを抑え、一時的に鼻の通りをよくします。ただし、使いすぎると逆に鼻づまりが悪化する「薬剤性鼻炎」を引き起こすことがあるため、数日以内の使用にとどめることが大切です。

● ステロイド点鼻薬

炎症を抑える効果があり、長期間使っても副作用が少ないとされています。

点鼻薬は正しく使用すれば効果的ですが、過度な使用は避けましょう。

手術が必要なケース

蓄膿症が 慢性化し、薬では改善しない場合 は、手術が検討されることがあります。

手術には、鼻の奥の詰まりを取り除く「内視鏡手術」や、副鼻腔を広げる「バルーン手術」などがあります。どちらも 体への負担が少ない方法 で、多くの場合、日帰りで受けることが可能です。

手術が必要かどうかは、医師の診断を受けて決定します。

蓄膿症を早く治す方法

蓄膿症を早く治すためには、適切な治療法の選択と生活習慣の見直しが重要です。

ここでは、治療法の効果や、日常生活でできる改善策について詳しく紹介します。早めに対策をとることで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。

治療法の選択肢と効果

蓄膿症の治療法には、以下の選択肢があります。

☑ 薬による治療(抗生物質・点鼻薬など)

☑ 鼻洗浄(生理食塩水を使う方法)

☑ 手術(重症の場合)

症状の重さに応じて、最適な方法を選ぶことが大切です。

生活習慣の見直し

蓄膿症の改善には、生活習慣の見直しも重要です。

✔ 部屋の湿度を適切に保つ(加湿器を使う)

✔ こまめに水分をとる(粘液を薄くするため)

✔ タバコやアルコールを控える(粘膜の腫れを防ぐ)

これらの習慣を取り入れることで、蓄膿症の回復を早めることができます。

家庭でできる洗浄法

鼻洗浄は、蓄膿症の症状を和らげるのに効果的です。生理食塩水を使い、鼻の奥の粘液を取り除くことで、鼻づまりを解消しやすくなります。

市販の鼻洗浄器を使うと、安全に鼻を洗浄することができます。正しい方法で行うことが大切です。

蓄膿症の予防法

蓄膿症は、日頃の生活習慣や体調管理によって予防することができます。特にアレルギー対策や風邪の予防、季節ごとの注意が重要です。

ここでは、蓄膿症を未然に防ぐための具体的な方法について詳しく解説します。日々の小さな心がけが、蓄膿症を防ぎ、快適な生活につながります。

アレルギー管理とその重要性

アレルギーは、蓄膿症の大きな原因の一つです。特に、花粉症やハウスダストアレルギーがあると、鼻の粘膜が常に炎症を起こしやすくなります。その結果、副鼻腔が詰まりやすくなり、膿がたまりやすくなります。

アレルギーを管理するためには、次のような対策が有効です。

✔ こまめに掃除をしてホコリやダニを減らす

✔ 空気清浄機を使い、室内の空気を清潔に保つ

✔ 花粉が多い時期はマスクやメガネを着用する

✔ 医師の指導のもと、アレルギー薬を適切に使う

アレルギーが原因で鼻の炎症が続くと、蓄膿症になりやすくなります。普段からアレルギーを抑える対策をしっかり行うことが大切です。

風邪対策と免疫力の強化

風邪をひいた後に蓄膿症を発症することが多いため、風邪を予防することが重要です。また、免疫力を高めることで、ウイルスや細菌に感染しにくい体を作ることができます。

風邪を防ぐためには、次のポイントを意識しましょう。

✔ 手洗い・うがいを徹底する

✔ しっかり睡眠をとり、体を休める

✔ 栄養バランスの良い食事を心がける

✔ 乾燥を防ぐために加湿器を使用する

また、適度な運動やストレスをためないことも免疫力の向上につながります。健康な生活習慣を身につけることで、蓄膿症の予防にもつながります。

季節ごとの注意点

季節の変わり目や特定の時期は、蓄膿症のリスクが高まります。それぞれの季節に応じた対策を知っておくことが大切です。

● 冬(乾燥・風邪の季節)

空気が乾燥しやすく、ウイルスが活発になります。加湿器を使い、喉や鼻の粘膜を乾燥させないようにしましょう。

● 春(花粉の季節)

花粉が原因でアレルギー性鼻炎が悪化し、蓄膿症になりやすくなります。マスクやメガネを活用し、花粉の侵入を防ぎましょう。

● 夏(エアコンの影響)

冷房の風で鼻の粘膜が乾燥しやすくなります。適度に水分補給を行い、体を冷やしすぎないよう注意しましょう。

● 秋(気温の変化)

朝晩の気温差が大きく、風邪をひきやすくなります。衣服で温度調節を行い、体調管理に気をつけましょう。

季節ごとの対策を意識することで、蓄膿症のリスクを下げることができます。

蓄膿症と関係する病気

蓄膿症は単独で発症することもありますが、他の病気と関連している場合もあります。特に慢性副鼻腔炎や喘息、花粉症などは、蓄膿症と深く関係しています。

ここでは、蓄膿症と関連する病気について詳しく説明します。これらの病気の特徴を知ることで、蓄膿症の予防や治療の参考になります。

慢性副鼻腔炎とは

慢性副鼻腔炎とは、副鼻腔に炎症が長期間続く病気のことです。通常、副鼻腔炎は風邪などが原因で一時的に発症しますが、治りきらずに3か月以上症状が続くと「慢性副鼻腔炎」と診断されます。

慢性化すると、鼻水や鼻づまりだけでなく、頭痛や倦怠感などの症状も出ることがあります。また、鼻の粘膜が厚くなり、手術が必要になることもあります。

喘息や花粉症との関連

蓄膿症は、喘息や花粉症とも密接に関係しています。喘息のある人は気道が過敏になっているため、鼻の炎症が副鼻腔に広がりやすくなります。

また、花粉症による鼻炎が長引くと、副鼻腔の通りが悪くなり、蓄膿症を引き起こすことがあります。喘息や花粉症がある人は、鼻のケアをしっかり行うことが大切です。

耳鼻咽喉の健康維持

耳や喉の健康を保つことも、蓄膿症の予防につながります。特に、耳や喉に炎症があると、鼻にも影響を与えることがあります。

✔ こまめに鼻をかみ、鼻水をためない

✔ のど飴やうがいで喉を清潔に保つ

✔ 耳の痛みや違和感があれば早めに医師に相談する

耳鼻咽喉の健康を意識することで、蓄膿症のリスクを減らすことができます。

蓄膿症の放置リスク

蓄膿症を放置すると、症状が悪化するだけでなく、さまざまな合併症を引き起こすことがあります。特に慢性化すると治療が難しくなり、生活の質にも影響を及ぼします。

ここでは、蓄膿症を放置することで起こるリスクについて詳しく説明します。症状を軽く考えず、早めに適切な対応をとることが大切です。

悪化する可能性と合併症

蓄膿症を放置すると、副鼻腔の炎症が広がり、以下のような合併症を引き起こすことがあります。

☑ 目の周りの腫れや痛み(眼窩蜂巣炎)

☑ 中耳炎や難聴のリスク

☑ 脳に感染が広がる可能性(髄膜炎など)

特に、目の周りに腫れが出る場合は危険なサインです。早めに医師の診察を受けることが重要です。

慢性化による影響

慢性化した蓄膿症は、長期間にわたって鼻づまりや頭痛を引き起こし、生活の質を大きく低下させます。また、治療が難しくなり、手術が必要になることもあります。

鼻づまりが続くと、睡眠の質が悪くなり、集中力の低下や疲れやすさにつながることもあります。

正しい受診タイミング

蓄膿症の症状が1週間以上続く場合は、耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。特に以下のような症状がある場合は、早めに医師に相談しましょう。

✔ 黄色や緑の鼻水が続く

✔ 頭痛や顔の痛みがある

✔ 口臭が気になる

早期治療を行うことで、症状の悪化を防ぐことができます。

まとめ:蓄膿症の症状を見逃さないために

蓄膿症は、鼻の奥に膿(うみ)がたまり、鼻づまりや頭痛、顔の痛みなどを引き起こす病気 です。風邪やアレルギー、細菌感染などが原因となり、長引くことが多いため、早めの対策が大切です。

蓄膿症の主な症状

・鼻づまり(息がしにくい、片方の鼻だけ詰まることもある)

・ドロドロした鼻水(黄色や緑色で粘り気がある)

・頭が重い、痛い(特におでこや頬がズキズキすることがある)

・口臭が気になる(膿が鼻の奥にたまることで匂いが強くなる)

・熱やだるさ(体が疲れやすくなることがある)

蓄膿症の原因とリスク

・風邪が長引いたとき(鼻水がなかなか治らないときは注意)

・アレルギー(花粉症・ハウスダスト)(鼻の炎症が続くと発症しやすい)

・細菌やウイルスの感染(風邪が原因で副鼻腔に膿がたまることがある)

・鼻の病気を放置したとき(鼻炎が続くと蓄膿症になりやすい)

蓄膿症の治療方法

・市販薬や点鼻薬を使う(鼻の通りをよくする)

・病院で診察を受ける(耳鼻咽喉科で適切な治療を受ける)

・鼻洗浄をする(生理食塩水で鼻を洗うとスッキリする)

・手術が必要な場合もある(慢性化してしまったときは手術をすることもある)

蓄膿症を早く治すためにできること

・部屋を加湿する(乾燥すると鼻の粘膜が腫れやすくなる)

・水分をしっかりとる(鼻の中の粘液を流れやすくする)

・鼻をかみすぎない(強くかむと鼻の奥が炎症を起こすことがある)

・規則正しい生活をする(睡眠や食事を整えると免疫力が上がる)

蓄膿症を放置するとどうなるの?

蓄膿症をそのままにしておくと、慢性化して治りにくくなる ことがあります。さらに、目や耳、脳に炎症が広がることもある ので注意が必要です。

☑ 1週間以上鼻づまりやドロドロした鼻水が続く

☑ 頭痛や顔の痛みがある

☑ 口臭が気になる

こんな症状があれば、早めに病院を受診しましょう。

まとめのポイント

✔ 蓄膿症は、鼻の奥に膿がたまる病気で、鼻づまりや頭痛を引き起こす

✔ 風邪やアレルギー、細菌感染が主な原因

✔ 市販薬・点鼻薬・鼻洗浄などで治療できるが、ひどい場合は手術が必要

✔ 放置すると慢性化し、治りにくくなるため早めの対策が大切

症状が気になるときは、早めに病院で診てもらい、適切な治療を受けることが大切です。毎日の生活習慣を見直し、蓄膿症を予防すること も心がけましょう!